«В инвентаре погребений воплощены философские представления древних» (О.Сулейменов. Аз и я)

Словообразование в древнетюркском языке столь оригинально, парадоксально, что сразу выявляет искусственную этимологию, в частности этнонимов «куман» (это слово в Европе более известно, чем кыпчак) и «кыпчак». Например, что, казалось бы, общего между понятиями «родственник» и «посуда». В древнетюркском же они связаны этимологически: қадаш (родственник, близкий человек) образовано путем присоединения суффикса родства –даш к корню қа- со значением «посуда; сосуд» (получается «едоки из одной посуды», каз. «ыдыстас»). От қа- образовалось қарын – «живот, утроба, чрево», от которого произошло қарындаш – «единоутробный брат». Другое слово қап (қаб) означает «мешок, сосуд; близкий, кровный родственник; оболочка плодного пузыря».Приносящие живительную влагу

В этих словах, на первый взгляд – разнородных, проецировались жизненно важные понятия древнего человека: еда – посуда – родственник. Эти понятия были столь устойчивыми, что сохранились в течение тысячелетий. Как свидетельствует И.Георги, перед отъездом к жениху башкирская невеста обнимала кумысный мешок в родительской юрте, благодарила его, что так долго ее питал, и прикрепляла к нему подарок. В этом обряде проявился не только пережиток родственного отношения к сосуду, но и ритуального поклонения ему (жертвоприношения).

Поэтому не должно вызывать удивления, что қуман – сосуд для воды и этнотермин қуман имеют общую этимологию от глагола қум – «волноваться» (о воде). От этого слова образованы названия: пенящегося напитка қумуз – «кумыс», река Қума – «бурная», тюркского народа қумык – «кипучий, энергичный».

Поэтому не должно вызывать удивления, что қуман – сосуд для воды и этнотермин қуман имеют общую этимологию от глагола қум – «волноваться» (о воде). От этого слова образованы названия: пенящегося напитка қумуз – «кумыс», река Қума – «бурная», тюркского народа қумык – «кипучий, энергичный».

Производное от него слово «қума» встречается в древнетюркском в сочетании «қума ұр» – драться в сильном возбуждении (ұр – «бить, драться», отсюда – клич «ура»). Это словосочетание трансформировалось в казахском языке в «құмар» – азарт; сильное желание, страсть. От слова «қума» и образовался этноним қуман с помощью суффикса –н и означает «полный силы, энергии, возбуждения», «с горячей душой, кипучий» (ср. куман – сосуд для «взволнованной», кипящей воды).В основе созвучного «қубан» (имя собственное, название реки, местности и т.д.) лежит также обозначение сосуда для воды – қуб (отсуда рус. куб, кубок, кубышка, кувшин), т.е. куман и кубан – синонимы. Имя знаменитого кыпчакского батыра Кобланды этимологизируется от этого слова: қуб-ұлан – «могучий, великий воин».

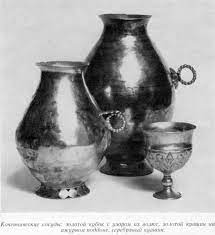

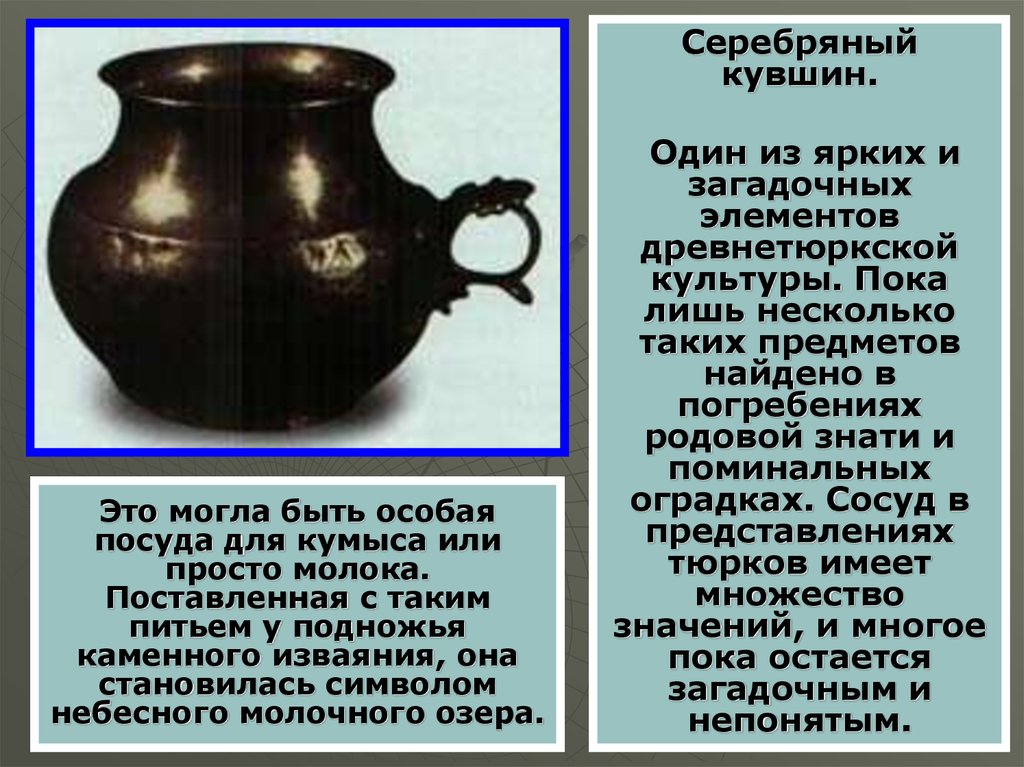

Куман был как бы «сосудом», приносящим живительную влагу для близких и родных. Со своим двойником-сосудом он уходил в загробный мир: «В изголовье покойника стоял серебряный сосуд с тюркской рунической надписью «Могучен» и «Хозяин-владелец». Куманами называли сильных, энергичных, могучих предводителей, вождей, воинов. Недаром Куман считался одним из героических предком кыпчаков. Своих героев степняки называли Куманами.

Куман был как бы «сосудом», приносящим живительную влагу для близких и родных. Со своим двойником-сосудом он уходил в загробный мир: «В изголовье покойника стоял серебряный сосуд с тюркской рунической надписью «Могучен» и «Хозяин-владелец». Куманами называли сильных, энергичных, могучих предводителей, вождей, воинов. Недаром Куман считался одним из героических предком кыпчаков. Своих героев степняки называли Куманами.

Кыпчак – хваткий как капкан

Если посмотреть древнетюркский словарь на «қа», то можно увидеть большое количество «важных» слов (кстати, эта особенность отчасти сохранилась и в казахском языке). «Қа» – одно из фундаментальных, первичных понятий, прародитель важнейших номинаций древних тюрков. От него произведены слова со значением «посуда, емкость»: қача – посуда, қашуқ – ложка, қабан – блюдо, поднос, қатың – сосуд, кувшин, қап-қаб – мешок, сосуд; оболочка плодного пузыря, қабуқ – дупло, қабырчақ – склеп, гроб; сундук, қаптан – кафтан и многие др.Слова со значением «родственник, близкий, люди»: қап, қадаш, қарындаш, қан – отец; хан, қаған от қа-қан – верховный правитель, қанлы (название племени), қатун-қатын – госпожа, вельможная дама, қадын – тесть, қазақ и т.д.Многочисленные названия животных («родственники» или «еда»): қабан – кабан, қаплан – тигр, қанчық – самка у собак и волков, қарынча – муравей, қабун – шмель, қаз – гусь, қаскыр – волк и др. В отношении к посуде как к родственнику или божеству и к близким людям, животным как к посуде проявилась присущая первобытному сознанию слитность, неразделимость природы, равноценность и взаимозаменяемость ее компонентов.

В древнетюркском языке есть и такая особенность – совпадение форм существительного и глагола: қа – посуда и қа – складывать, қан – хан и қан – насыщаться, наедаться, қап – сосуд, мешок и қап – захватывать, похищать, қазан – котел и қазан – добывать и т.д. Совпадение обозначения посуды, титула с определенной глагольной формой является единым смысловым (магическим) компонентом в восприятии и религиозных представлениях древних тюрков.

В древнетюркском языке есть и такая особенность – совпадение форм существительного и глагола: қа – посуда и қа – складывать, қан – хан и қан – насыщаться, наедаться, қап – сосуд, мешок и қап – захватывать, похищать, қазан – котел и қазан – добывать и т.д. Совпадение обозначения посуды, титула с определенной глагольной формой является единым смысловым (магическим) компонентом в восприятии и религиозных представлениях древних тюрков.

«Қа» дало и имя военной знати – кыпчак. Слово қап-қаб имеет вариант қып со значением «сосуд, мешок». От қаб-қап-қып и глагола қап – «захватывать; похищать; нападать» с помощью суффикса –чақобразовалось қапчақ-қыпчақ (ср. қапчақ – место слияния реки с притоком, место «захвата» воды, водяной «мешок»; Қапчығай-Қапчағай – «тиски», «впадина»).Гильом Рубрук дает этноним в форме «Капчат». В русском источнике 17 века это слово впервые встречается как «Капчаги». Капчак-кыпчак означает «захватчик, завоеватель». Народная память имеет способность со временем забывать первоначальное значение слова. Генеалогические легенды связывают этноним кыпчак с дуплистым деревом – қабуқ (ср. каз. қабық – кора дерева; кожура; оболочка), что дало основание некоторым авторам говорить об этногенезе кыпчаков в лесостепной зоне. Но слово қабуқ («мешок внутри дерева») тоже производно от қаб-қап, которое является семантическим ядром этнотермина.

Столь силен был пассионарный порыв кыпчаков-завоевателей, что дыхание степных «кентавров» обожгло даже далекую Францию. На рубеже 11-12 вв. была сложена старофранцузкая поэма «Песнь о Роланде», повествующая о полусказочной войне франков с сарацинами (измененные реальные события 8 века). Исследователей поэмы ставят в тупик некоторые ее существенные детали. Им кажется очень странным полное неведение французов о жизни, религии, культуре вековечных врагов и соседей – арабов-мусульман в Испании.

В Сарагосе султаном – Марсилий;

Он, проклятый, – великий язычник,

Он владыка Магометовым законам,

Аполлону хвалы посылает,

Тервагана неведомого славит.

Столь силен был пассионарный порыв кыпчаков-завоевателей, что дыхание степных «кентавров» обожгло даже далекую Францию. На рубеже 11-12 вв. была сложена старофранцузкая поэма «Песнь о Роланде», повествующая о полусказочной войне франков с сарацинами (измененные реальные события 8 века). Исследователей поэмы ставят в тупик некоторые ее существенные детали. Им кажется очень странным полное неведение французов о жизни, религии, культуре вековечных врагов и соседей – арабов-мусульман в Испании.

В Сарагосе султаном – Марсилий;

Он, проклятый, – великий язычник,

Он владыка Магометовым законам,

Аполлону хвалы посылает,

Тервагана неведомого славит.

В народном творчестве нередко используется прием, когда реальные враги наделяются признаками, качествами другого народа, наиболее известного в данное время. Такими были средневековые кыпчаки, слава о которых дошла и до Франции. Поэтому-то враги поклоняются Аполлону – Богу Солнца (тюркский культ светила), каменным идолам (кыпчакские изваяния), Тервагана (Тенгри-хана!) неведомого славят.В описании французов враги не арабы, которые первым делом крушили языческие идолы, огнем и мечом утверждали единобожие Аллаха, а тюрки, чей образ в поэме превратился в громадного кочевника.

В начале было Слово

Понятием «қа» пронизан весь погребальный обряд тюрков. Оно лежит в основе их древних религиозных представлений: қабырчақ – склеп, гроб, қа, қап, қазан и т.д. – ритуальная посуда, қам – шаман, қамла – камлать, қамчы – ритуальная плеть, кнут, қаптан, қалпақ – ритуальная одежда и т.д. Над усопшим насыпали большой холм (ср. перевернутый казан у тюрков означал смерть), наверху каменные изваяния с чашей в руках смотрели на восток, где восходит другая животворящая чаша – Бог Солнца.

Над усопшим насыпали большой холм (ср. перевернутый казан у тюрков означал смерть), наверху каменные изваяния с чашей в руках смотрели на восток, где восходит другая животворящая чаша – Бог Солнца.

Жизнь зарождалась в «қа» – в утробе (қаб, қарын), она завершалась в нем (қабыр-қабырчақ от қаб – «плодная оболочка; мешок»), откуда все берет начало и куда все возвращается (ср. каз. қайту – «скончаться», букв. «возвратиться»).Творение не было безответственным (ср. қа – складывать, класть вместе, класть по порядку; каз. қала), оно сопровождалось Словом, выражавшим некое подобие божественно порядка («в начале было Слово»). Недаром способом номинации создается Вселенная в одном из космогонических мифов саяно-алтайских тюрков. Слово и обозначаемый им предмет воспринимались древним человеком почти идентично. Имя человека, титул или название посуды, животного рассматривались как материальная и магическая субстанция, без которой немыслимо их существование. Она предполагала и их свободную взаимозаменяемость: обозначение человека как сосуда или животного и наоборот.

В этом была и причина присутствия в имени человека, терминах родства или сословия названий посуды как способность слова воздействовать на людей и окружающий мир, в том числе и на мир духов и божеств. В «қа» проявилась магия слова. Она же теперь позволяет с определенной долей вероятности идентифицировать значения слов.Исследователями отмечена первостепенная важность у тюрков ритуальной посуды в погребениях и в руках изваяний, избирательность форм сосудов и определенный ареал их распространения. «В инвентаре погребений воплощены философские представления древних» (О.Сулейменов. Аз и я). Даже возможна прямая связь между чашей, кувшинчиков каменных изваяний, ритуальной посудой в захоронениях (чашей, кувшином, котелком, мешочком и т.д.) с титулом, сословной, этнической принадлежностью усопшего. Например, казан был одним из внешних атрибутов власти у половцев. Об этом косвенно свидетельствует и русская летопись, отмечая в виде комплимента, что хан Кончак может котел на плечах перенести через Сулу. Видимо, у него как предводителя был большой казан. В погребениях богатых половецких воинов находили казаны ритуального характера.

Погребальная посуда была прямым олицетворением умершего, его материальным, нетленным двойником. Об этом говорят и надписи на металлических сосудах: «Могучен», «Хозяин-владелец» и т.д.Великая восточная метафора «Бог создал из праха, глины человека (сосуд) и вдул в него душу» получает словесно-магическое и ритуальное оформление у древних тюрков. Божественная искра – құт (душа, благодать) – посылалась небесным Божеством человеку перед рождением как его двойник и покидала его во время смерти.

Дастан ЕЛЬДЕСОВ